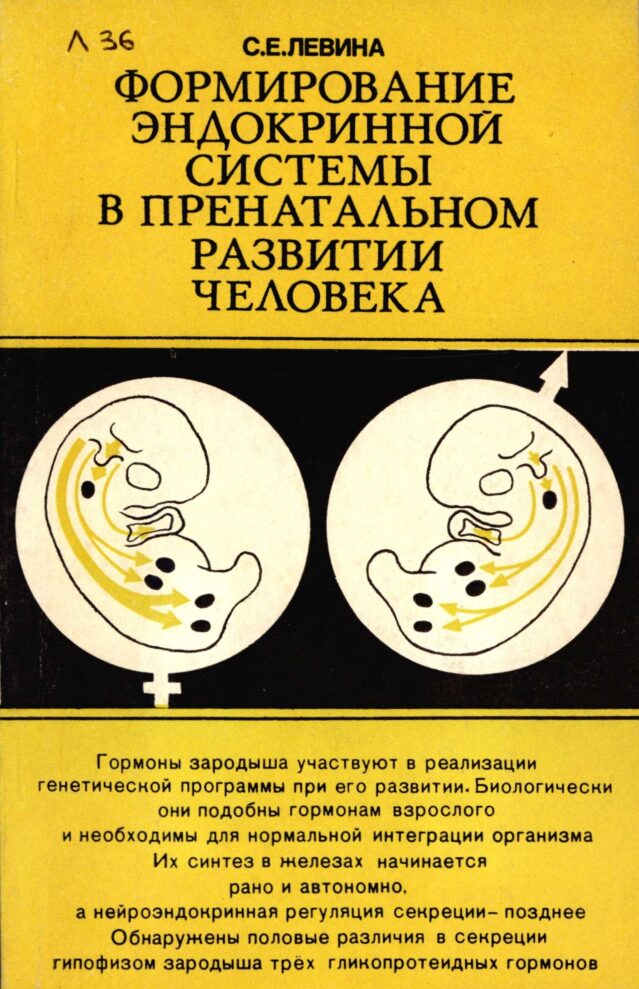

| Описание | Работа является первой не только в отечественной, но и в зарубежной литературе монографией, обобщающей основные сведения о становлении и роли гормональной регуляции во внутриутробной жизни человека, в кратком сопоставлении с данными о развитии и значении эндокринного контроля над периодом раннего онтогенеза у других млекопитающих.

Включение специфической гормональной секреции в зародышевых эндокринных железах человека обычно происходит автономно во второй половине первого триместра развития непосредственно вслед за формированием железы.

Установление контроля со стороны аденогипофиза над функциями периферических эндокринных желез и общим метаболизмом У зародыша чаще лимитируется, видимо, возрастной нечувствительностью клеток и органов мишеней, чем недостаточным уровнем секреции тропинов гипофиза. На определенных этапах развития возрастная рефрактерность рецепторов к гормону сменяется появлением специфической зависимости. Это происходит очень неравномерно для разных гормонов, обычно в зародышевом развитии, но иногда лишь постнатально (например, у изученных до сих пор рецепторов гормона роста). Возможно, высокий уровень гормонов в зародышевой крови (нередко на порядок больший, чем в постнатальной жизни) обусловлен возрастной неполноценностью их специфической рецепции органами-мишенями.

Установление контроля со стороны промежуточного мозга над функциями аденогипофиза, как позволяют предположить наши данные, для большинства функций начинается с некоторого торможения факторами подбугорья высокой автономной секреции гипофиза. Это происходит в течение второго триместра внутриутробной жизни (преимущественно в его первой половине); природа этих угнетающих факторов пока неизвестна.

Подбугровые факторы, стимулирующие секрецию гипофиза, в развитии человека проявляются также неравномерно: для надотропинов в конце второго триместра, для тиреотропина — в последнем триместре внутриутробной жизни, а для гормона роста, видимо, лишь постнатально.

Автором показано, что имеются половые различия в контроле со стороны подбугорной области над секрецией всех трех ликопротеидных гормонов гипофиза во втором триместре внутриутробного развития. У плодов женского пола угнетающее их секрецию действие факторов подбугорья прекращается ранее, чем у зародышей мужского пола. Это ведет к появлению во втором

триместре половых различий в концентрации этих трех гормонов в крови, достоверно большей у особей женского, чем мужского пола. В работе обсуждаются возможные механизмы, обеспечивающие эти половые различия. Книга предназначена для эндокринологов, эмбриологов, педиатров и акушеров.

Термины приведены в соответствии с Международной анатомической и гистологической номенклатурами, наименование и размерность единиц приведены по Международной системе единиц (СИ); работы 4 и большего числа авторов помещены в списке литературы по названию. |